INDEX DES NOMS

Bélanger (capitaine)

Gregory, J.U. (télégraphe)

Mcelhinney (capitaine)

O'Farrell (inspecteur des phares)

Pope (gardien du phare de la Pointe sud-ouest)

Wakeham, William (capitaine du steamer «La Canadienne» (1844-1915))

|

LE SOLEIL — Le 19 octobre 1899 À 9 heures, ce matin, la nouvelle nous est parvenue que «l’Aberdeen» avait donné sur les récifs, à 8 milles de la Pointe sud-est de l’île d’Anticosti.

Cette nouvelle a causé un certain malaise, car «l’Aberdeen» avait une cargaison complète de provisions de toutes sortes pour le ravitaillement des phares du bas du fleuve.

Nous nous sommes enquis au département de la Marine. M. J.U. Gregory a fait jouer le télégraphe et à midi on nous apprenait que «l’Aberdeen» était renfloué et ne paraissait pas avoir subi de dommages.

LE SOLEIL — Le 20 octobre 1899 Le steamer «Aberdeen» qui s’est échoué à la rivière Observation, à environ huit milles de la Pointe-Sud-Ouest d’Anticosti pendant une brume épaisse, a été remis à flots et n’a eu que de légers dommages. Il a continué pour Belle-Isle.

UN PASSAGER RACONTE: Anticosti, Pointe Sud-Ouest, le 20 octobre 1899 Le naufrage de «l’Aberdeen», steamer du gouvernement, chargé d’approvisionner les phares dans le golfe, s’est jeté à la côte, à huit milles du phare pointe sud-ouest, un des endroits les plus dangereux et les plus féconds en désastres maritimes de l’Anticosti.

L’accident est arrivé vers 11:30 hrs dans le nuit de mercredi. Le temps était calme et une épaisse brume nous enveloppait, quand tout-à-coup le vaisseau fut brusquement secoué et que nous entendîmes l’ordre du capitaine, de faire machine en arrière.

Il était trop tard, nous étions échoué non loin de l’embouchure de la rivière Observation, dans une crique sauvage et inhabitable.

Un instant après, dans une éclaircie de la brume, nous aperçûmes se dressant à pic, à quelques encablures devant nous, une haute falaise grisâtre, c’était le Cap Observation, connu sous le nom de Cap Jupiter, parmi les habitants de l’île.

La Providence seule, pouvait nous tirer de là, et si le terrible vent du nord-ouest, tant redouté dans ces parages, eut alors soufflé, c’en était fait du vaisseau et très probablement de nous tous à bord; l’Aberdeen aurait été littéralement roulé et écrasé par les vagues contre la falaise surplombante.

On s’imaginera facilement la nuit dangereuse que nous passâmes sur ce sinistre rivage. Équipage et passagers se mirent à l’oeuvre en désespérés, et une grande partie de la cargaison fut débarquée pour alléger le vaisseau qui reposait sur un fond de calcaire plat et lisse.

Contre toute espérance, le temps très calme, tourna au beau, et vers midi et demi hier, à marée haute, l’Aberdeen était remis à flot, grâce à ses puissantes machines et au travail quasi surhumain accompli par l’équipage.

Il s’agissait maintenant de charger à nouveau la cargaison.

Sur les entrefait ; on avait télégraphié à Québec et à la côte de la Gaspésie pour obtenir du secours. L’équipage était épuisé, ayant travaillé jour et nuit depuis notre départ de Québec, mais se remit à l’œuvre courageusement, et avec gaieté même.

Nonobstant leurs héroïques efforts, il était impossible de terminer le chargement avant minuit et même plus tard, l’Aberdeen était en panne à un demi-mille. Le temps pressait. Le vent nord-ouest menaçait de fondre sur nous à tout moment.

Vers 3 :20 hrs, on signala à l’horizon un vapeur filant à toute vitesse. La proue tournée vers nous. C’était la «Canadienne», commandée par M. Wakeham, qui accourait à notre secours.

Nous eûmes l’espoir de pouvoir reprendre la haute mer avant la nuit tombante. Quel ne fut pas notre désappointement! La «Canadienne» jeta l’ancre à un mille de notre vaisseau et nous vîmes une seule chaloupe s’en détacher, portant le commandant Wakeham et quatre hommes.

M. Wakeham, en tenue semi-officielle, tiré à quatre épingles et mollement assis entre des coussins de velours. Il se contenta de constater que l’Aberdeen était temporairement hors de danger, souhaits de bonjour au brave capitaine de notre vaisseau et s’empressa de virer de bord.

Notre capitaine lui fit bien observer que son équipage était à bout de forces et qu’il restait encore énormément d’ouvrage pour finir le chargement, M. Wakeham l’admit en effet, mais avec une indifférence si excessive, qu’il nous restait beaucoup à faire, il feignit de ne pas comprendre la demande manifeste que comportaient les paroles du capitaine de l’Aberdeen, d’envoyer des hommes nous aider, et il s’éloigna quand même.

Que dites-vous, amis lecteurs, d’une pareille conduite.

Vingt minutes après la «Canadienne» se fondait les vapeurs rougeâtres de l’horizon et nous étions laissés seuls avec la mer immense devant nous, sans un autre vaisseau en vue, avec un ciel sans nuages, il est vrai, mais offrant les indices d’un prochain coup de vent du large et en arrière de nous un cap menaçant, dont la gigantesque paroi perpendiculaire ressemble à la muraille d’une antique fortification délabrée et sapée par les vagues.

Ce que nous prévoyions est arrivé. Le vent nord-ouest fait rage depuis hier soir. Nous n’avons pu charger toute la cargaison déposée sur le rivage. Vers onze heures la nuit dernière, l’Aberdeen appréhendant d’être de nouveau jetée à la côte, et se trouvant sans eau pour ses machines, a levé l’ancre pour cingler toute vapeur vers les côtes de Gaspé à vingt lieues de distance.

M. l’inspecteur des phares, six hommes de l’équipage et deux passagers dont votre correspondant qui étaient débarqués pour travailler au chargement des chaloupes, ont été forcément laissés sur la rive. La mer était trop dangereuse pour que l’on puisse venir nous secourir.

Il nous fallait transporter la cargaison hors de la portée des paquets de mer, et nous sommes allés chercher un abri dans la forêt pour la nuit. Il faisait un temps très clair mais glacial. Nous avons heureusement trouvé une toute petite hutte de chasseur à l’entrée du bois où nous avons passé la nuit couchés sur le plancher, les uns contre les autres comme des harengs en caque et tremblants de froid.

Tout le monde a cependant pris son mal en patience, plaisantant et riant du moindre incident. Ce matin, la mer démontée présente un spectacle magnifique. Sur plusieurs milles d’étendue la houle se rue sur les caps avec un bruit de tonnerre et se brise en écume qui rejaillit au loin. Le sol vibre sous ses coups formidables.

Nous nous sommes mis en route à cinq heures, ce matin pour venir chercher un abri au phare de la Pointe Sud-Ouest, à neuf milles de distance, tenu par M. Pope et où deux femmes aussi passagères à bord de l’Aberdeen se sont réfugiées.

Hier, nous avons suivi le rivage sur tout le parcours. Nous n’avons pas fait cinquante pas sans trouver des épaves de vaisseaux moins fortunés que l’Aberdeen.

L’Anticosti, d’ordinaire ne lâche pas facilement sa proie. L’on considère comme un quasi-miracle la remis à flot de notre steamer.

M. Pope et sa charmante femme nous ont reçus à bras ouverts et se prodiguèrent pour nous faire oublier notre mésaventure.

L’Aberdeen est maintenant rendu à Gaspé. Nous venons de recevoir un câblogramme de son capitaine. Tout va bien à bord. Il viendra nous quérir d’ici quelques jours. Nous poursuivrons alors notre voyage vers le détroit de Belle-Isle.

Afin de mettre le département de la Marine et nous les intéressés, au fait de l’échouement de l’Aberdeen et de son heureux sauvetage M. O’Farrell, inspecteur des phares, s’est procuré un appareil de téléphone au phare de M. Pope, où il s’est rendu à pied, immédiatement après l’accident et l’a installé sur la côte vis-à-vis l’endroit de l’échouement avec l’aide de M. Pope et de M. B. Bradley, afin de communiquer plus rapidement toutes les nouvelles au bureau télégraphique de la Pointe Sud-Ouest.

La cargaison abandonnée sur le rivage consiste en provisions de toutes sortes achetées par les gardiens de phares qui restent sans communications avec le reste du monde durant huit mois de l’année.

Si ces provisions sont perdues, l’on conçoit la position où vont se trouver ces pauvres gens advenant que le gouvernement ne pourrait leur venir en aide à cette saison avancée de l’année. Nous avons cependant mis ces provisions à l’abri autant que les circonstances l’ont permise et nous espérons que l’Aberdeen pourra bientôt revenir pour les embarquer

Théo. Dubé |

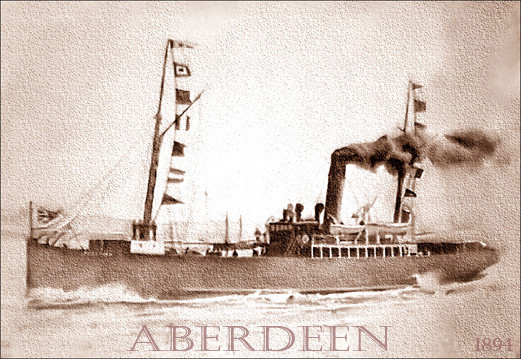

LE CGS ABERDEEN Type: Ravitailleur de phares et baliseur Date et lieu de construction:

1894 Fleming & Ferguson Paisley

Longueur: 180 largeur: 31 tirant d'eau: 19

Jauge brute: 674 Machine:

Vapeur, quadruple détente

Perdu le 13 octobre 1923 à l'île Seal (N.É.)

Le CGS Aberdeen fut le dernier vapeur de la Marine et des Pêcheries doté de cornes fixes.

Sur l'Atlantique, on se souvient encore de l'Aberdeen, lui aussi sorti des chantiers de Paisley. En 1893, le ministère lançait un appel d'offres ainsi conçu :

« Bâtiment (...) destiné au ravitaillement des phares, au relèvement ou à la pose des lourdes bouées automatiques et, au besoin, à l'utilisation par le service de la protection de la pêche... »

Il s'agissait d'armer un bâtiment plus rapide que le Quadra. Un louable esprit d'économie, sinon un sens très vif des réalités, avait d'abord fait envisager l'installation sur l'Aberdeen des chaudières et de la machine que l'on venait de retirer de l'épave du vieux Napoléon. On se souviendra que cette vieille compound n'était déjà pas neuve au moment où le Napoléon en avait gratifiée.

L'Aberdeen devait en définitive recevoir des chaudières aquatubulaires et une machine à quadruple détente du dernier modèle. C'était un bâtiment bien cloisonné, à double fond, très moderne pour son époque en ce sens qu'il était éclairé à l'électricité, comportait un appareil à gouverner à vapeur et un monte-charge pour l'évacuation des cendres. Quant aux aménagements destinés à l'équipage ou aux passagers, ils restaient conformes aux bonnes traditions des navires de l'État. La cabine arrière, disait-on :

« ...est joliment finie en érable et acajou... »

Le capitaine McElhinney, qui devait plus tard être appelé à examiner le vieux Druid, alla chercher son navire en Écosse, accompagné d'officiers et de mécaniciens.

L'Aberdeen atteignait tout de suite, aux essais, la vitesse de treize noeuds prévue au contrat.

Une photographie de l'époque le montre filant bon train, entièrement pavoisé de pavillons de signalisation. Comme dans le cas de tous les navires alimentés au charbon — et à coups de pelle ! — il faisait énormément de fumée.

Le pavillon du bout du mât disparaît dans ces gros nuages noirs au moment où on fait remonter la pression en abordant le mille étalon de Skelmorlie.

Comme tous les navires à hélice unique de l'époque, il portait un gréement aurique, devant servir en cas d'urgence, système abandonné au début du XXe siècle.

Ce gréement était élégant, — encore qu'un peu démodé, — et on se faisait un point d'honneur de « carguer serré ». Pourtant, il était difficile de protéger les voiles contre les escarbilles.

D'abord mis en service sur l'Atlantique l'Aberdeen passa plus à l'Agence de Québec où, commandé par le capitaine Bélanger, il devait servir au ravitaillement des phares ou à l'entretien des bouées du Golfe.

On décida en 1904 de le doter d'une chaudière Thorneycroft-Marshall. Il appareilla donc pour Toronto où le travail devait se faire pendant l'hiver, mais pris par les glaces à Soulanges, il dut y rester jusqu'au printemps.

Muni de sa nouvelle chaudière, il repartit pour l'Atlantique où, comme tant de nos premiers navires, il allait connaître une fin tragique.

Le 13 octobre 1923, en effet, il se perdit sur un récif de l'Île au Phoque (N.-É.).

référence: |

Oscar Comettant

Oscar Comettant