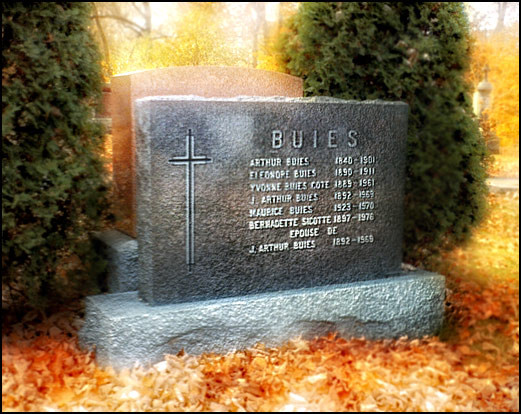

Le Soleil, janvier 1901 — À la mémoire de feu Arthur Buies

|

Buies est mort! Cette triste nouvelle, lorsqu’elle s’est répandue en ville, a amené sur toutes les lèvres une exclamation d’une touchante et remarquable unanimité.

C’est une belle et noble tête qui vient de tomber! Entendait-on dire de toutes parts dans les quartiers populaires.

«Post cineres gloris sera venit» : la gloire arrive un peu tard quand on est mort. Buies était aimé, plus aimé qu’il ne l’eut jamais cru, ce grand modeste.

Le peuple a un faible prononcé pour les hommes de caractère, ceux qui ont le courage de leur opinion, lors même qu’il ne la partage pas en tout point.

Il n’y a pas quinze jours encore, au moment où les journaux le disaient gravement malade, mon vieil ami se levait de son lit pour arpenter une dernière fois les rues de Québec.

«Lui en danger, disaient les gens, c’est impossible, nous l’avons vu passer devant notre porte, toujours droit comme une flèche, la tête plus haute que jamais.

Intransigeant jusque devant la maladie qui le minait intérieurement, voilà bien l’homme.

Il est mort en brave, «game» comme disent les Anglais dans leur impitoyable laconisme.

Il y a quelques semaines à peine, il disait très froidement à l’honorable Adélard Turgeon : »Je vais mourir très prochainement, vous savez!» Et, comme celui-ci le regardait étonné, il ajoutait :«Bah! Je ne m’illusionne pas, il faut que cela se fasse.

Je regrette de ne pas avoir une année de plus, car j’avais encore un livre à écrire pour la Province!»…

Et le jour même de sa mort, il quitta son lit et voulut rester assis dans son fauteuil jusqu’aux premiers étranglements de la congestion de poumons qui allait l’emporter.

Je suis allé hier, avec une multitude d’autres visiteurs, lui faire un suprême et muet adieu.

Je l’ai vu pour la dernière fois à travers les vitres de son cercueil, qui m’a paru bien étroit pour tant de pensée.

Il est vrai que l’âme n’était plus là; mais ce masque inerte symbolisait encore, à mes yeux mouillés, un demi-siècle de vie intellectuelle et de souffrance acceptée, ajustée par une légendaire blancheur de cheveux, que pour ma part je n’avais jamais vus d’autres couleur sur cette tête depuis plus de trente ans.

Mille fois plus heureux que les survivants, l’auteur des «Chroniques d’outre-tombe», de «Merituri mortuo» et de tant de belles pages sur l’immortalité de l’âme connaît désormais l’infini mystère de la vie et de la mort qui tenait son esprit dans une torture continuelle.

La soif de savoir et de comprendre qui fut à vrai dire toute sa vie est maintenant satisfaite; mais pour nous ses lèvres sont à jamais closes et gardent leur impénétrable secret.

Et pourtant, s’il est des moments où l’intelligence humaine touche de plus près au sens formidable de certains grands mots, c’est lorsqu’on s’incline sur de fraîches tombes contenant des êtres qu’on aimait le plus au monde.

Il semble que l’amertume des larmes alors versées rend la vue plus nette.

On peut en croire sur parole quelqu’un qui, avant des deuils récents, n’avait jamais compris ce qu’il y a d’effrayant dans ce simple adjectif : l’irréparable!

«Demortuis nil nisi bonum» : On ne doit dire que du bien des morts.

Sans vouloir faire paraître mon personnage plus grand que nature, je ne puis, m’empêcher de dire que Buies rappelle, autant que la réalité peut ressembler à la légende, ce Cyrano de Bergerac qu’un merveilleux poète a si bien réussi à réaliser.

«Il avait bien la crânerie, le déhanchement du cadet de Gascogne dédaigneux des basses intrigues des coups d’encensoir, des tours de souplesse dorsale. Flatter la chèvre et le chou!» …. (extrait de Cyrano)

Voilà bien, en effet, ce qui plaisait en Buies, et ce qui le rendait par-dessus tout populaire.

Le peuple, à tord ou à raison, aime les crânes qui disent ce qu’ils pensent et se sacrifient au besoin pour l’opinion qu’ils ont en tête.

Je ne fais pas allusion, que cela soit bien compris, à des humours de première jeunesse, noblement réparés du reste par la suite, et dont plus d’une victime est aujourd’hui la première à rire, si elle ne les a pas oubliés.

Après cela, que celui qui n’a pas de péchés de jeunesse sur la conscience lui jette la première pierre!

Une brève revue de cette existence remarquable expliquera du reste bien des choses.

En 1874, dans une confidence restée célèbre sous le titre de Desperanza, Buies se présentait ainsi au public :

«Je suis né il y a trente ans passé, et depuis lors je suis orphelin.

De ma mère, je ne connus que son tombeau, seize ans plus tard, dans un cimetière abandonné, à mille lieues de l’endroit où je vis le jour.

Ce tombeau était une petite pierre déjà noire presque cachée sous la mousse, loin des regardes, sans doute oublié depuis longtemps.

Peut-être seul dans le monde y suis-je venu pleurer et prier.

Je fus longtemps sans pouvoir retracer son nom gravé dans la pierre, une inscription presque illisible disait qu’elle était morte à vingt-six ans, mais rien ne disait qu’elle avait été pleurée…

Mon père avait amené ma mère dans une lointaine contrée de l’Amérique du Sud, en me laissant aux soins de quelques parents qui m’ont recueilli. |

|

|

|

Ainsi, mon berceau fut désert; je n’eus pas une caresse à cette âge même où le premier regard de l’enfant est un sourire.

Je puisais le lait au soin d’une inconnu, et depuis j’ai grandi, isolé au milieu des hommes, fatigué d’avance du temps que j’avais à vivre, déclassé toujours, ne trouvant rien qui pût m’attacher ou qui valût quelque souci de toutes les choses que l’homme convoite»

Quand il n’y a pas de mère au foyer, c’est un gros morceau qui manque : tout le monde sait cela, plus ou moins par expérience.

Par sa mère, une d’Estimauville, petite-fille du célèbre chevalier de ce nom, Arthur Buies était allié à plusieurs familles distinguées de cette partie du pays, les drapeau, les Casault, les Tessier, etc.

Son père s’était d’abord fixé à Montréal, mais bientôt après la naissance de ses deux enfant, il obtint par l’entremise de sir Louis-Hyppolite Lafontaine une mission, à la Guyane Anglaise où sa jeune épouse le suivit et mourut.

Le jeune Buies fréquenta d’abord el collège de Ste-Anne, puis l’école Toussaint, à St-Michel de Bellechasse, et enfin le Séminaire de Québec.

À l’âge de seize ans, il fit le touchant voyage dont il parle plus haut, à la recherche de sa mère.

De la Guyane, il fut envoyé par son père en Irlande, pour compléter ses études. Il passa ensuite cinq années à Paris, au lycée St-Louis.

Après quelques années passées au Canada, il fit un second séjour de courte durée à Paris, et revint au pays pour ne plus le quitter que pour une certaine escapade à la Californie, qu’il a racontée lui-même en termes désopilants dans ses «Chroniques, humours et caprices.»

On peut dire que la moitié de sa vie fut une suite d’aventures de chevalier errant, dont le jeune bohême du temps, à Montréal, et à Québec, a gardé le joyeux souvenir, qu’a du reste immortalisé un poème héroi-comique aujourd’hui oublié.

«Le Grand-Tronciade» d’Arthur Casgrain. Mais ce n’est pas le moment d’insister sur ces réminiscences.

À partir de 1871, date de la disparition du «Pays» dont Buies était le rédacteur, nouvelle orientation tout en fournissant des articles humoristiques aux journaux de toute couleur qui se disputaient sa prose, notre ami se préparait, inconsciemment peut-être, par des voyages d’exploration dans les régions du Nord,; au rôle important qu’il devait jouer plus tard.

C’est lui qui dès 1873 (ou 1878) révélait au grand public, dans des lettres qu’on aime toujours à relire, le «Saguenay, le St-Maurice et l’Outaouais comme futurs greniers du pays, et qui à la même époque prophétisait où qui paraissait alors de haute fantaisie que

«le rivage du Lac St-Jean serait bordé de villas et peuplé par plusieurs milliers de touristes qui s’y rendraient chaque été pour faire la pêche, et qu’on y trouverait de grands hôtels en style américain, avec large galeries, belvédères, pavillons, jardins, petits parcs, équipages étincelants, robes longues d’un demi arpent, et chignons défiant les nues», etc.

Moins les chignons qui ne sont plus de mode, tout le reste s’est réalisé à la lettre.

Plus tard, lorsque le gouvernement Mercier appela le révérend curé Labelle à la tête du commissariat de l’Agriculture et de la Colonisation, celui-ci comprit qu’il fallait un Élisée.

Reclus pour vulgariser la nouvelle géographie du pays. Il appela Buies auprès de lui, et depuis cette époque nous avons une série d’études superbement écrites sur toutes les grandes régions de colonisation, l’Outaouais Supérieur, le Témiscamingue, le St-Maurice, le Saguenay et le Lac St-Jean, la Vallée de la Mapédia, la région du Squatteck, l’intérieur du comté de Matane et que sais-je encore!

Ce sont des ouvrages écrits en franais élégant, dignes de figurer dans les bibliothèques d’Europe. Le dernier livre de mon vieil ami, consacré à la Provonce de Québec, a remporté un grand succès à l’Exposition de Paris l’an dernier.

Il préparaiet un autre travail destiné à compléter son œuvre géographique, lorsque la mort l’a frappé.

Il a eu de son vivant la satisfaction de voir bon nombre de ses opinions prévaloir, de ses prédictions d’accomplir et des travers qu’il a jusetifiés se corriger.

De sa tombe germeront sans doute d’autres réformes car c’était un fier semeur d’idées.

Il me fournit lui-même le texte des adieux que je voulais lui adresser, au nom de tous ses vieux amis, au moment où sa pauvre dépouille va desc endre dans la fosse.

Quoi de plus beau, en effet, que les réflexions émues par lesquelles il terminait son fameux article «Morituri mortuo», paru dans le «Canadien» en février 1874 à l’occasion de la mort prématurée du brillant Lucien Turcotte!

À l’aurore nouvelle, tes yeux se sont ouverts avant même de se fermer à la pâle lumière de notre misérable vie et avant de quitter la terre, ton âme dégagée volait déjà libre dans les cieux.

Oh! Apprends-nous les secrets de cet autre… si redouté, et qui n’est pourtant qu’une délivrance, une éclosion au bonheur que nous cherchons en vain parmi les ténèbres que tu as franchies; fais rayonner dans nos cœurs les immortelles espérances de la tombe; reste nous comme la lumière de notre âme, nous allons maintenant te dire adieu et qui nous éloignons pour toujours de ces pauvres restes qui sont tout ce que la mort a laissé d’une vie que nous avons si longtemps et si tendrement partagée.

Adieu, Adieu, mon cher ami; nous ne tarderons pas à te rejoindre. Notre jeunesse à nous est déjà aux trois quarts envolée; ce qui en reste ne pourra longtemps retarder la mort et son œuvre sera facile.

Heureux, toutefois d’avoir trouvé dans la tienne un enseignement et une force qui raniment nos défaillances. Plus heureux encore, si comme toi, nous méritons de laisser après nous d’aussi inconsolables et d’aussi justes regrets.

Auteur inconnu |

Le Soleil, Janvier 1901

Oscar Comettant

Oscar Comettant