Chapitre V

Mon travail à la compagnie Générale Transatlantique. — Pression auprès de Eugène Peireire, président de la compagnie. — Sous-commisaire sur le St-Germain. — Le St-Germain en collision avec le Woodburn. — Guay de la Chartrie, médecin de bord. — 35 religieuses à bord. — Henri Bounnaud, amiral. — 10 jours à Plymouth puis 5 semaines à Southampton. — Procès perdu. — Le Dragut. — Naufrage à la jetée de Ajaccio. — Le paquebot Afrique. — Coup de tabac en Méditerranée.

Mon travail à la Compagnie Générale Transatlantique

Dans les notes sur ma femme, j'ai dit que j'ai été pris d'une véritable fringale pour la mer qui m'a fait entrer à la Compagnie Générale Transatlantique.

Mon entrée dans cette compagnie n'a pas été toute seule. Après avoir exposé mes titres au chef de l'exploitation, monsieur Beason, ancien capitaine de frégate, celui-ci me demande sur laquelle des deux langues, anglaise ou espagnole, je désirais être examiné.

Ayant opté pour l'anglais, il me remit un petit papier qu'il adressait à un employé supérieur du «service commercial», en me disant de me présenter à lui, et de revenir le voir, une fois mon examen passé.

J'avais quelque peu le trac d'être examiné sur la langue de Shakespeare; mes connaissances sur cette langue étaient plus que modestes. Je me promis donc d'user de beaucoup de culot... «Ah, très bien, monsieur, il est vraisemblable que vous parliez suffisamment la langue anglaise.»

- Je suis né à New-York, monsieur.

- Ah, dans ce cas, c'est très différent.

Et à son tour, il me remit un petit papier pour le chef de l'exploitation, sur lequel, il mentionnait que je parlais l'anglais très couramment. Cet examinateur avait-il craint d'être «collé» par moi?

- C'est bien tous vos titres étant en règle, je vous inscris comme candidat à un poste de sous-commissaire. Mais, je ne dois pas vous laisser ignorer que vous avez le numéro 327, dans l'ordre des candidats inscrits.

- Oserais-je vous demander combien de sous-commissaires peuvent être nommés annuellement?

- Ce nombre est variable, quelquefois trois, quelque fois quatre.

- De sorte qu'en mettant tout au mieux, je puis espérer ma nomination dans 81 ans?

- En effet...

Je pris congé de ce peu encourageant officier de marine et me proposai avec l'aide de mon père, de «brusquer le mouvement» auprès de monsieur Eugène Peireire, alors président de la compagnie.

Et, en effet, pendant les huit jours qui suivirent ma visite au chef de l'exploitation, le président fut bombardé de visites que lui firent les ministres, les sénateurs, des députés, etc. qui venaient lui parler de moi, et insister pour ma nomination immédiate. Si tant est, qu'il donna l'ordre de m'embarquer sur-le-champ.

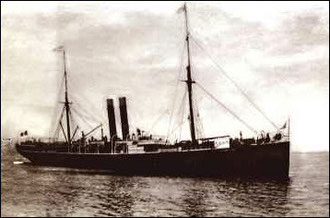

Je fus donc nommé sous-commissaire à bord du St-Germain, faisant la ligne de New-York. J'ai dit plus haut que je suis resté peu de temps sous-commissaire. Voici à quoi je dus d'appeler sur moi l'attention du service central.

J'effectuais mon troisième voyage de New-York (1884) , lorsqu'une certaine nuit, à trois heures du matin, ayant quitté le Havre la veille, par un temps noir et bouché, à 120 milles de Plymouth, le St-Germain entra en collision avec le Woodburn, grand cargo anglais qui venait du Portugal, et qui en avarie de machine, était remorqué.

Le Woodburn naviguait sans feu, et nous coupait la route venant sur notre gauche. Après avoir évité son remorqueur, nous le coupâmes par la hanche tribord, et il coula instantanément.

J'ai encore dans les oreilles les cris de détresse poussés par ceux des hommes qui étaient de quart, lesquels furent seuls sauvés, les autres membres de l'équipage ayant été noyés. Dans cette collision, les «échantillons» du Woodburn nous avaient sciés à babord sur une longueur de 22 mètres par trois parallèles, et nous avaient fait à tribord deux énormes trous.

Le St-Germain était pris par les compartiments 1 et 2, et les cloisons étanches 2 et 3 nous empêchaient seuls de sombrer nous aussi. Cette cloison étanche résisterait-elle à la pression de la mer entière? Quoique le temps fut calme et la mer plate, c'était plus qu'aléatoire.

Il me faut signaler ici deux cas de stoïcisme caractéristiques, chacun dans un ordre différent. En cas d'accident survenant à un navire, le médecin du bord n'a d'autre mission à remplir que d'attendre qu'il y ait des blessés pour leur prodiguer ses soins.

M'étant «cogné» au médecin qui se promenait tranquillement sur le pont, au milieu du tohu général, la nuit étant noire, celui-ci me demanda des nouvelles concernant notre situation: «Je crois que nous sommes perdus mon cher ami.

- Ah!...»

Le médecin, monsieur Guay de la Chartrie, était un amateur de cigarettes. Cherchant alors dans les poches de son veston les cigarettes qui s'y trouvaient, il en choisit une avec le plus grand soin, l'alluma, puis repris sa marche tranquillement, s'étant dit probablement, que s'il ne devait plus fumer qu'une cigarette, il fallait du moins que ça soit la meilleure.

C'est là qu'un geste évidemment, mais dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, ce geste devenait très chic!

Un autre exemple de belle abnégation devant le danger. Nous avions parmi nos passagers que nous transbordions sur le remorqueur du Woodburn, pour être conduits à Plymouth où nous espérions nous rendre nous-mêmes, 35 religieuses qui se rendaient au Canada.

De suite après la collision, la supérieure m'avait demandé ce que ses soeurs et elle devaient faire. Je les avais rangées sur le pont, par le travers du roof de la machine, et leur avais dit d'attendre là mes instructions.

Eh bien, ces admirables femmes sont restées où je les avais placées, silencieuses, sans faire un mouvement, comme des soldats disciplinés jusqu'à ce que je vinsse les chercher pour être transbordées à leur tour.

Ces 35 religieuses on été les dernières de tous les passagers qui aient quitté le pont du St-Germain. Quand on n'est pas du métier, c'est bigrement crâne de garder son sang-froid de la sorte.

Arrivés à Plymouth, nous avons eu la bonne fortune de trouver en l'amiral qui commandait l'arsenal, un ancien camarade de notre commandant, monsieur Henri Bounnaud, qu'il avait connu en Chine, étant comme lui sur un stationnaire.

C'est dire que les ordres furent immédiatement donnés pour tout ce que demanderait le paquebot français, qui lui fut immédiatement accordé. L'Amiral anglais a donné en notre honneur, un grand dîner suivi d'une réception.

Le menu était écrit en français, et les morceaux de musique qui ont été chantés au cours de la réception l'ont été en français. Dans l'arsenal, les sentinelles nous rendaient les honneurs comme aux officiers anglais.

Nous sommes restés dix jours à Plymouth, où nous avons provisoirement été réparés en bois, puis nous nous sommes rendus à Southampton où nous sommes restés cinq semaines pour y être définitivement réparés.

C'est pendant ces cinq semaines passées à Southampton que je me suis familiarisé avec la langue anglaise. Étant le seul officier du St-Germain qui parlait quelque peu cette langue, c'est moi qui ai suivi le procès que nous avons subi, et perdu naturellement, ayant coulé un bateau anglais, et ayant été jugés par des magistrats anglais avec l'agent et l'avocat de notre compagnie à Londres.

Après avoir effectué un autre voyage à New-York, j'ai été envoyé en Méditerranée. J'arrivai donc à Marseille convaincu qu'un bateau sous pression n'attendait que ma présence pour prendre la mer puisque le service central m'avait refusé quelques heures à Paris pour embrasser mon père, ma mère et ma femme.

Sans prendre le temps de me changer, je me précipitai de la gare à l'agence de la compagnie Transatlantique où je fus reçu par monsieur de Gaalon, le sous-chef d'exploitation.

- «Que venez-vous faire à Marseille?»

- «Me mettre à votre disposition, monsieur imaginant que vous m'attendiez impatiemment, le service central m'ayant expédié du Havre ici sans délai aucun».

- «Zut!... Ils n'en font jamais d'autres à Paris!»

Puis monsieur de Gaalon m'ayant dit qu'il n'y avait aucun bateau disponible pour moi en Méditerranée, me proposa au lieu de traîner mes guêtres dans les rues de Marseille, d'embarquer le même soir sur un petit bateau, le Dragut, qui partait pour Gênes, Ajaccio et Porto Torrès. Il n'y a pas de commissaire sur cette petite ligne, mais en attendant mieux, vous en remplirez les fonctions.

J'acceptai avec joie d'aller voir l'ancienne république italienne qui lutta avec succès contre la prépondérance commerciale de Venise comme aussi Ajaccio avec les souvenirs napoléoniens qui s'y rattachent et Port-Torrès ce petit coin sauvage de la Sardaigne et je me rendis de suite à bord du Dragut pour y déposer mes bagages.

«Ah, mon cher Comettant, quelle surprise et quel plaisir de vous voir ici».

C'est ainsi que je fus accueilli par son capitaine sur le Labrador de la ligne New-York. Le Dragut était un véritable yacht, un amour de petit bateau qui pouvait recevoir une douzaine de passagers de première classe et dont le personnel civil comprenait un cuisinier, un maître d'hôtel et quatre garçons.

Cela me changeait du St-Germain, où j'avais 80 hommes sous mes charges. Le voyage aller s'effectua normalement, et, je ne fus pas déçu dans les impressions que je comptais éprouver à Gênes, Ajaccio et Porto-Torrès.

Au retour, par une nuit noire et petite pluie fine qui rendait la vue défectueuse, Müller s'approcha trop près de la jetée d'Ajaccio et toucha une roche qui la déborda de trente mètres. Cette roche nous fit deux trous important par le travers de la machine sous la ligne de flottaison.

Nous ne pûmes que nous hâter de courir jusqu'au fond de la baie où nous eûmes la malchance d'être arrêtés par une épave. Les feux de la machine ayant été éteints par l'envahissement de l'eau, nos pompes ne fonctionnaient plus, et nous coulâmes par une vingtaine de mètres de profondeur.

Trois jours après, le paquebot Afrique, de notre compagnie, commandant Gosselin, arrivait à Ajaccio avec ingénieurs, ouvriers et matériel pour renflouer notre petit Dragut. Il avait l'ordre aussi de me rapatrier à Marseille.

Je mis donc mon sac à bord de l'Afrique, et je partis pour Bône, Algérie, où il se rendait. Entre Bône et Marseille, pour rentrer à son port d'attache, l'Afrique fut assailli par un des plus jolis coups de tabac que je n'ai jamais vus en Méditerranée.

Il ventait la peau du diable du nord-ouest, que les Provençaux appellent le mistral. Alors, que le matin, de bonne heure, je faisais ma toilette dans la cabine que j'occupais, je vois mon rideau s'entrouvrir, et m'apparaître la bonne figure du commandant déguisé en marsouin avec ses bottes, son ciré, son suroît, le tout ruisselant d'eau.

«Eh bien, commissaire, pas malade?

- Non, pourquoi cette question?

- Mais parce que tout le monde est malade à bord, sauf le 1er maître d'équipage et moi. Nous sommes obligés de faire à nous deux le quart à courir, et j'avoue commencer à être très fatigué.

- À votre disposition commandant, pour faire un quart de jour. S'il se produit quelque chose de particulier, je vous ferai prévenir». Et il en fut ainsi.

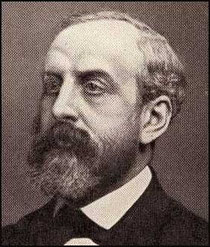

Oscar Comettant

Oscar Comettant